私が初めてここを訪れたのは、真夏のことだった。太陽は容赦なく照りつけていたが、不思議と心地よい。風は涼しく、緑は濃く、遠くでセミが鳴き、近くでは小川が流れていた。にぎやかな夏の音が、ここでは静寂の音に変わる。

新潟・十日町――雪と水、そしてアートの町。冬には豪雪に覆われ、春に雪が解けると、大地はゆっくりと息を吹き返す。その自然の循環と共に生まれたのが、“芸術が暮らしに溶け込む町”というもう一つの顔だ。それを象徴するのが、世界最大級の地域芸術祭「大地の芸術祭」だ。町全体がアートに包まれ、里山のあちこちに作品が点在している。

この記事では、そんな十日町を訪れる人に向けて、私自身が実際に歩いた「2泊3日のモデルコース」を紹介したい。

自然の美しさと人のあたたかさ、そしてアートと暮らしの重なりを感じる時間。旅の終わりにはきっと、静けさの中にある豊かさに気づくだろう。

世界のケン (Kensuke Matsuyama)ー

ポーランドに移住した経験をきっかけにSNS「Ken / Solo Japanese Style」を立ち上げ、ポーランドと日本をつなぐコンテンツを発信。現在は日本文化や日本人の暮らしにフォーカスした動画を展開し、総フォロワー数は100万人。さらに日本各地の旅館や隠れたスポットを紹介する「Japan of Japan」(YouTube登録者数6万人以上)を運営する。都市部だけではない「本物の日本の良さ」を日本人の視点で世界に伝える。

1日目|大地に息づくアートをめぐる、旅の始まり

東京駅から新幹線で約2時間。越後湯沢でローカル線に乗り換え、40分ほどで十日町駅に到着する。(※この区間はICカードが使えないため、現金を持っておくと安心)

十日町駅についたら、まずは駅前のトヨタレンタカーで車を借りるのがいい。郊外に点在するアート作品を巡るには車が最適だ。ただし、体力に自信がある人なら、初日は駅構内のレンタサイクルを、2日目からレンタカーを借りるプランがいい。

里山の風を頬に受けながらのサイクリングは、この町の“時間の流れのやさしさ”を体で感じる体験になるだろう。

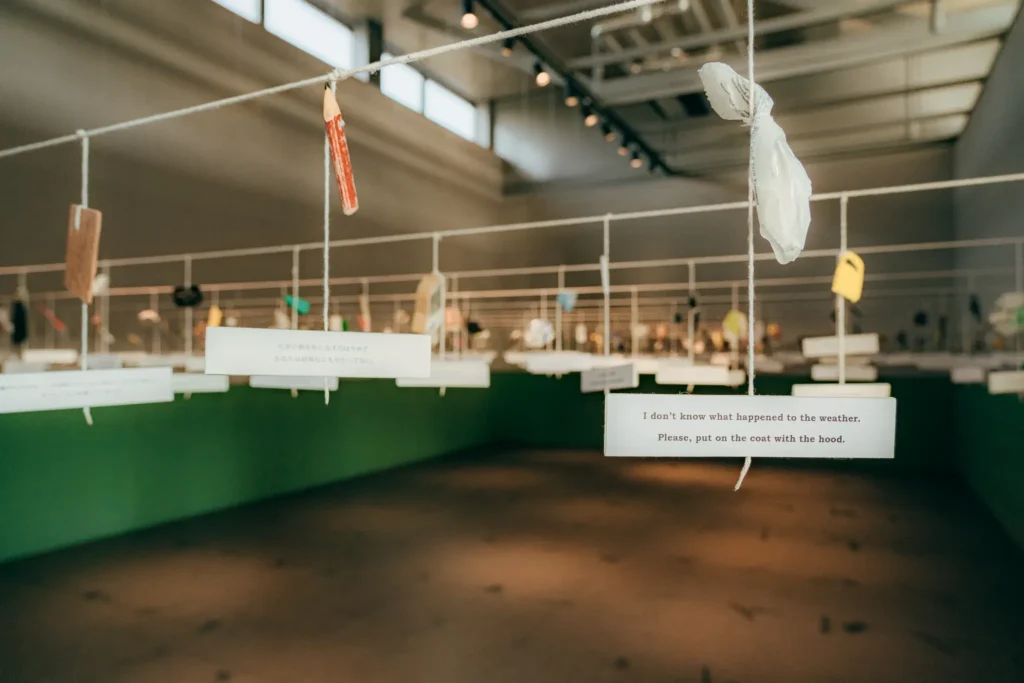

里山に息づく現代アート「越後妻有里山現代美術館 MonET」

1日目の最初に訪れたいのは、十日町駅から徒歩10分の「越後妻有里山現代美術館 MonET(モネ)」。

建築家・原広司による設計で、中央に広がる大きな水盤が空と雲を映し出す。風が通るたびに水面がゆらぎ、時間の流れそのものがデザインされたようだ。館内に足を踏み入れると、音、光、色――あらゆる感覚が静かに刺激されていく。

展示作品はどれも、里山の風景や人の暮らしをテーマにしており、この土地に根ざした“生活の中のアート”が息づいている。

中でも印象的だったのが、天井から吊るされた日用品のインスタレーション。一見、無造作にぶら下がるだけのものだが、それぞれには英語で短いフレーズが添えられ、その言葉から“その持ち主に何が起きていたのか”を想像させる仕掛けになっている。誰かの喜び、あるいは悲しみ。表情も映像もないのに、想像の中でその瞬間が立ち上がる。

アートとは、答えを与えるものではなく、想像する余白をくれるものなのだ、そう感じた瞬間だった。

併設の温泉「明石の湯」も、旅の途中に立ち寄るのもいい。施設は大変広く、一般的な日本の温泉とは少し違う、独特の雰囲気を持っている。現代的な建築の中に湯けむりが漂い、まるでアートの延長に身を置いているような感覚だ。それでも、温泉やサウナの設備はしっかりと整っており、湯に浸かれば体の芯までじんわりと温まる。

湯上がりには、ご当地名物の人参アイスクリームをひと口。ほのかな甘みが口いっぱいに広がり、雪国のやさしい空気が、静かに体に染み込んでいくようだった。

世界に誇る芸術の祭典「大地の芸術祭」

次に向かうのは、十日町が世界に誇る芸術の祭典「大地の芸術祭」。町全体がキャンバスとなり、田園や集落の中にアートが点在する。2000年に始まり、「人間は自然に内包されて生きている」という理念のもと、アーティストと地元の人々が共に作品を生み出してきた。

観光地を“つくる”のではなく、土地の記憶を“残す”。それがこの芸術祭の本質だ。今回は、ある三つの作品をめぐる。それぞれがまったく異なる表情で、十日町という土地の豊かさを映し出している。

1. アスファルト・スポット ― 大地のうねりを感じる

最初に訪れたいのは、地面そのものがアートになった「アスファルト・スポット」。

黒い舗装が波のようにうねり、まるで重力が乱れているかのような錯覚を覚える。作品の上に立つと、わずかな傾斜や起伏が身体に伝わり、いつもの地面がいかに安定した世界だったかに気づかされる。見慣れた風景の中に潜む非日常――それを静かに体感できる場所だ。

2. 河岸段丘ビュースポット ― 田園を見渡す新潟の原風景

「アスファルト・スポット」から車で15分。道中は、新潟らしい田んぼ道がどこまでも続く。風にそよぐ稲がサラサラと音を立て、緑の波が果てしなく広がる光景は、走っているだけで心が整うほどだ。

信濃川に架かる妻有大橋を渡り、坂を登りきると視界が一気に開ける。

ここが「河岸段丘ビュースポット」。信濃川が削ってできた谷と棚田が重なり合い、立体的に広がる景観はまるで大地のアート。季節ごとに表情を変えるこの場所では、風と静けさが心の奥まで沁みていく。

3. 光の館 ― 空を切り取る“光の体験”

最後に訪れたいのが、アメリカの光のアーティスト、ジェームズ・タレルによる「光の館」。

一見すると静かな木造の建物だが、天井が開閉し、空そのものを額縁のように切り取る。日没が近づくと、空の色と室内の照明が呼応し、刻一刻と変化する光のグラデーションが空間を包み込む。その瞬間、時間の流れさえも作品の一部になる。宿泊も可能で、夜は建築の中に身を置きながら“光を眺めて過ごす時間”を味わえる。自然と建築、そして人の感性がひとつに溶け合う――まるで“光と共に呼吸する”ような場所だ。

雪の家 ― 雪国の記憶に灯をともす宿

今夜の宿は、信濃川のほとりに佇む「雪の家(古澤邸)」。一日一組限定、築150年の古民家を改修した宿だ。

古き良き日本の贅沢さがありながら、中は驚くほど清潔で、現代的な設備も整っている。畳の間の隣にはベッドルームもあり、和布団が苦手な人でも安心だ。

玄関を入ると、木の香りと薪ストーブの温もり。吹き抜けのリビングには太い梁が渡り、長い年月を経た木材が放つ静かな存在感に圧倒される。

キッチンは広く、囲炉裏も自由に使える。地元のスーパーで食材を買い込み、好きな時間に、好きなスタイルで食事を楽しめるのもこの宿ならではだ。“泊まる”というより、“暮らす”という感覚に近い。

宿主の井比さんは、雪国の知恵と文化を穏やかに語ってくれた。屋根付き通路“雁木”の意味、そして冬を生き抜くために工夫された家の構造。

どれも、この土地で培われた美学そのものだった。過酷な自然と折り合いながら生きてきた人々の知恵、その「生きる工夫」と「暮らしの美」を絶やさぬように――そんな想いが「雪の家」には息づいている。

かつて家族の笑い声が響いた古民家に、再び明かりを灯すこと。それは、単なる宿の再生ではなく、地域の記憶を紡ぐ行為だ。夜が更けると、薪のはぜる音と、外を渡る風の気配だけが残る。この“静寂の夜”こそ、都会では決して味わえない贅沢だ。

翌朝、台所に立つ地元のお母さんが、炊きたてのコシヒカリをよそってくれる。初めて会ったのに、どこか懐かしい。そんな温もりが、旅の締めくくりに心を満たしてくれた。

2日目|自然と向き合い、心を静める一日

十日町棚田トレッキング──絶景・星峠の棚田コース

2日目の朝。昨日泊まった「雪の家」では、宿のご主人・井比さんが案内する「棚田トレッキング」という体験ツアーを開催している。せっかくなら、それに参加するのがいい。

集合は北越急行・ほくほく大島駅。小さな祠で手を合わせ、静かに山へ入っていく。

井比さんは、木の名前や葉の香り、山の仕組みをゆっくりと教えてくれる。「ここでは、木も人も雪に支えられて生きているんです」その言葉が印象に残った。道は未舗装の旧道。足もとには柔らかい土の感触があり、クロモジの枝を指でこすると、すっと鼻を抜ける爽やかな香りが立つ。風が木々を揺らし、葉の音が波のように続く。コースは往復でおよそ3時間半。途中で何度か休憩をとりながら、井比さんがこちらの体調を気づかって歩調を整えてくれる。山の傾斜はきついところもあるが、不思議と息苦しさよりも心地よさのほうが勝っていた。

やがて稜線に出ると、一気に視界が開ける。斜面には大小二百枚ほどの田が、魚の鱗のように折り重なり、その向こうには越後三山の稜線が続いていた。ここが星峠の棚田だ。

そう。この棚田で、あの新潟の白米が育っているのだ。春と秋には水鏡、運が良ければ雲海も見られるという。

棚田は観光施設ではなく、地元の人々が守り続ける私有地だ。畦に入らない、採取しない、ゴミを持ち帰る――その小さな心づかいが、この風景を未来へとつないでいく。

この場所を訪れることは、単なる観光ではなく、守り継がれてきた暮らしの一部に触れることだと肝に銘じたい。

森の静寂と共に、日本酒と美食を愉しむ宿「醸す森」

トレッキングを終え、お昼を食べたら今夜の宿へ移動しよう。車で30分ほど山道を抜けていくと、森に溶け込むように建つ木造の宿が現れる。

ーーこれが「醸す森」だ。「醸す」とは、発酵させるという意味。米や麹が静かに混ざり合い、時間をかけて熟成していくように、ここでは人の心もゆっくりと解きほぐされていく。森の静寂に耳を澄ますうち、旅のスピードが自然と落ちていくのがわかる。

一日一組、森と暮らす贅沢な時間

醸す森にはいくつかの部屋タイプがあるが、せっかくならぜひ体験してほしいのが、2023年に誕生したプライベートヴィラ「Room V」。1日1組限定の特別な棟で、まるで別荘のような贅沢な空間だ。

本館から少し離れた場所に佇むそのヴィラは、木々に囲まれ、窓を開ければ聞こえるのは風の音と鳥のさえずりだけ。1階にはソファとテーブルを備えた屋外スペースが広がり、季節が合えば、BBQやキャンプファイヤーも楽しめる。

2階は白を基調としたリビング兼寝室。シモンズ製のベッドと木のぬくもりを感じる家具が整い、モダンでありながらどこか懐かしい温かさがある。大きな窓の向こうには、森の稜線がゆるやかに続き、朝と夜でまったく違う表情を見せてくれる。

リビングの奥には、檜の露天風呂。湯気に乗ってヒノキの香りがふわりと漂い、体の奥まで静かにほぐれていく。夜は星空、朝は鳥の声――時間帯ごとに違う音と光が、この場所の記憶として残っていく。

冷蔵庫にはクラフトビールや日本酒、ワイン、地元のお菓子まで揃い、フリードリンクとは思えないほど充実している。リビングには大型プロジェクターとスクリーン、Bluetoothスピーカーも完備。

お気に入りの音楽を流しながら、露天風呂に入り、グラス片手に森を眺める。この場所の静寂が、何よりの贅沢に変わる。

一夜の饗宴、日本酒とイタリアンが響き合う夜

醸す森の魅力を語るうえで、欠かせないのがこのディナーだ。ここでは、料理と日本酒が丁寧に向き合いながら、互いの魅力を静かに引き出していく。

ダイニングは木とガラスを基調とした落ち着いた空間。ワインセラーのようなガラスケースには、全国の銘酒や新潟のクラフトボトルが並ぶ。キャンドルの灯りがゆらめき、森の静寂と混ざり合うその時間は、どこか神聖で、そして心地よい。

コース料理は、新潟の食材を使った創作イタリアン。

雪下野菜、山菜、地元産の赤身肉、十日町のコシヒカリ米粉――どの一皿にも、この土地が持つ四季の恵みが息づいている。印象に残ったのは、雪下人参を使った前菜と、香ばしく焼き上げられた新潟産の赤身肉。それぞれに合わせて出された日本酒が、まるで料理の一部であるかのように寄り添う。果実香のある純米吟醸が野菜の甘みを引き立て、熟成酒の深い香りが肉の旨みを静かに包み込む。

すべての皿に違う酒を合わせる――

この“組み合わせの妙”こそが、醸す森のディナーの真骨頂だ。酒が主張するのではなく、料理と同じ呼吸で響き合う。それぞれの一杯に、造り手の感性と料理人の思いが重なっているのがわかる。私は普段あまり日本酒を飲まないが、この夜ばかりはその繊細な世界にすっかり魅了された。

料理長や支配人の丁寧な所作、おもてなし。そしてひとつひとつの酒に込められた思い。ガラス越しに揺れるキャンドルの光と、窓の向こうに沈む森の闇。そのすべてが重なって、この夜に深い余韻を残した。

旅の途中で立ち止まり、自分を“醸す”。そんな時間が、現代人にいちばん必要なのかもしれない。

→醸す森の体験記事はこちら

醸す森のオーナー・山岸裕一さんは、もう一つの名宿「松之山温泉 酒の宿 玉城屋」も手がけている。

ワインソムリエであり唎酒師でもある山岸さんが導く、日本酒ペアリングの宿として全国に名を馳せる場所だ。酒と料理、そして土地の文化を一体で味わうという思想は、どちらの宿にも一貫して流れている。

3日目|静寂の中に宿る、十日町の美しさを訪ねる

美人林 ― 100年の森が語る、再生の物語

最終日、醸す森を後にして十日町駅へ戻る道中。少しだけ寄り道して「美人林」へ。新潟・松之山の丘陵に広がる約3ヘクタールのブナ林で、樹齢はおよそ100年。大正末期に木炭用としていったんすべて伐られた山が、翌春に自ら一斉に芽吹いて蘇ったという背景を知ると、すっと空へ伸びる幹の姿がいっそう凛として見える。

木漏れ日が揺れるたび、幹がかすかに鳴る。春は残雪と若葉、夏は体感で2度ほど低いと言われるひんやりした緑の空気、秋は黄金と橙のグラデーション、冬は光をはね返す銀世界。四季がそのまま作品になっている場所だ。

地元ガイドに案内を頼めば、雪国の水循環とブナの腐葉土の役割、野鳥の営みまで物語のように立ち上がる。歩いているうちに、耳に入る音が自分の呼吸と溶け合っていく。

清津峡 ― 大地の力と光が織りなす、壮麗な渓谷アート

いよいよ旅のハイライト、「清津峡」へ。黒部峡谷・大杉谷と並ぶ日本三大峡谷のひとつ。

切り立つV字の岩壁は、約1500万年前の海底火山活動と、その後の隆起・浸食がつくり出したもの。六角柱が束になったような柱状節理が迫り、エメラルドグリーンの清津川がその足元を走る――大地そのものが彫刻になったような景観だ。

現在は全長750mの「清津峡渓谷トンネル」を歩いて峡谷美を鑑賞する。

内部には個性の異なる3つの見晴所が点在し、道そのものがアート空間になっている。2018年の「大地の芸術祭」でマ・ヤンソン/MADアーキテクツによって《Tunnel of Light》としてリニューアルされて以来、世界から注目を集めている。

そして終点――パノラマステーション(光の洞窟)へ。

薄く張られた水面が峡谷と空を反転させる水鏡となり、上下の境界がほどける。自然とアートが溶け合い、息をのむほど美しい。写真を撮る人の列ができることも多いが、早朝なら水面がより静かで、光のグラデーションも柔らかい。

トンネルを出ると、入口にはカフェやお土産コーナー、そして足湯がある。

冷えた身体を温めながら、渓谷の余韻に浸るひととき。

自然の力強さと、人の手が生んだ芸術が共鳴する場所。清津峡の美しさは、目で見るというよりも、体の奥で感じるものがあった。

設亮庵 ― 山あいに佇む、静かなギャラリーカフェ

清津峡を後にしたら、車で10分ほど。

山あいの静けさの中にひっそりと現れる木造の一軒家「設亮庵(せつりょうあん)」に行こう。廃村の古材で建てられた家屋を、造形作家・河中登さんがギャラリー兼カフェとして蘇らせた。河中さんは兵庫出身。雪深いこの地に惹かれ、移り住んで十余年。今では、静けさの中で創作を続けながら、訪れる人々を温かく迎えている。1階はカフェとなっており、深煎りの「設亮庵ブレンド」は、十日町の清らかな水が生むすっきりとした味わい。

2階は作家本人のアトリエ兼ギャラリー。

古材の床に置かれた鉄や木の造形、選び抜かれた椅子やカップ――どれも、人の手のぬくもりと時の流れが重なって生まれた、静かな美しさをまとっている。

アナログレコードの音が流れ、窓の外の緑と珈琲の香りに包まれる。ゆっくりと過ごす時間が、旅の終わりをやさしく締めくくってくれる。

※営業は不定休のため、訪問前に要確認。

設亮庵で一息ついたら、十日町駅へ戻ってレンタカーを返却。アートを巡り、里山を歩き、森に泊まり――この3日間の旅で出会った場所には、どこにも人の“手”と“想い”が宿っていた。

大地の芸術祭に息づく創造、棚田を守る暮らしの知恵、再生した古民家や宿の灯り。そのすべてが、自然と人が寄り添いながら生きる「十日町という一つの作品」を形づくっている。

東京からわずか数時間。雪が解け、水が巡り、緑が芽吹き、人が暮らす。

その穏やかな循環の中で、十日町は今日も静かに息づいている。もし、日々の喧噪から少し離れて、“本当の豊かさ”に触れる旅をしたいと思ったなら――十日町は、きっとあなたをやさしく迎えてくれるはずだ。