日本屈指の豪雪地帯・新潟県十日町市。豊かな森の中に佇む隠れ宿『Hotel 醸す森(かもすもり)』を取材させていただきました。ここは、新潟の選りすぐりの地酒と、旬の食材を掛け合わせた本格的なペアリングコースを堪能できる、まさに“泊まれるレストラン”。

この記事では、取材をしたからこそ見えてきた『醸す森』の魅力と、松之山を訪れたらぜひ体験してほしいおすすめコースをご紹介します。

こんにちは、旅行会社で働くあおいです。

全国各地を取材してきた中で、心からおすすめしたい地域のひとつが、この新潟・松之山。豊かな自然と人のあたたかさが息づくこの地の魅力を、皆さんにもお届けします。

米と酒の国・新潟

いきなりですが、みなさんは日本食の中でなにが一番好きですか?

私はやっぱり“お米”が好きです。これまで全国様々なお米を食べてきましたが、その中でも忘れられないのが、雪国・新潟のお米。日本でもトップクラスの豪雪地帯として知られる新潟は、まさに米どころです。冬に降り積もった雪は“天然の冷蔵庫”のような役割を果たし、春になるとゆっくりと溶けて濁りのない雪解け水に。その水が田んぼを潤し、ほどよい粘りと甘みのあるお米を育てます。そして、お米が美味しい場所には美味しい日本酒があります。

日本酒とは?

日本酒とは、お米と水を発酵させてつくる日本の伝統的なお酒です。

地域や気候によって味わいが変わり、その土地ならではの個性を楽しむことができます。新潟にはなんと、全国で1番多い89の酒蔵があるそうです。美味しいお米、澄んだ雪解け水、そして寒冷な気候。そのすべてが揃っているからこそ、“日本一の酒どころ”と言われているんですね。

今回ご紹介するのは、そんな美味しい日本酒をペアリング料理とともに楽しめる宿『醸す森』。日本酒を初めて味わう方には新たな発見を、そして日本酒好きの方にとってはさらに味わいの幅が広がる特別な体験ができる、筆者が自信をもっておすすめする宿です。

『醸す森』|テーマは「あなたを醸す」

まず、この宿の名前の由来から見ていきましょう。

「醸す」とは、本来“時間をかけて発酵させる”という意味の言葉。松之山では昔から、人々が味噌や酒を自らの手で醸してきました。その文化はいまも受け継がれ、宿の地下では味噌が、隣の酒蔵ではクラフト酒が仕込まれています。そんな地域の営みから生まれた「あなたを醸す」というテーマには

“滞在を通して、心や感性をゆっくり育む場所でありたい”

という想いが込められているそうです。とても素敵ですよね。日本の旅館の名前には、それぞれのオーナーの想いが詰まっています。旅行に訪れた際は、ぜひそういった点もチェックしてみていただきたいです。

’’お酒界のプロフェッショナル’’が営む宿

このコンセプトを生み出したのが、宿のオーナー・山岸裕一さん。

玄関で初めてお会いした瞬間、「天然水みたいにピュアな人だな」と直感的に感じたのを覚えています。濁りのない水晶玉のような瞳に、ハープの音を思わせるやわらかい声色。

この美しい自然に囲まれた松之山がご出身だと伺い、心底納得しました。

そんな穏やかな雰囲気をまとう山岸さんですが、実はワインソムリエと唎酒師(日本酒の専門家)の資格を持つお酒のプロフェッショナルです。

今回、創業当初についてや宿の未来についてインタビューをさせていただきましたので、一部抜粋してみなさんにご紹介できればと思います。

醸す森はいつ頃からはじまったのですか?

この宿を始めたのは今からおよそ8年前、2018年の夏頃です。

創業当初から、「新潟にはまだ存在しないもの」「酒蔵があえて踏み込まない領域」に挑戦し、日本酒の可能性を広げたいという想いで取り組んできました。

素敵ですね。ちなみに新潟の日本酒にはどんな特徴があるのでしょうか?

そうですね。新潟では長く“淡麗辛口”のすっきりとした味わいが主流でした。しかし現在は、旨味や酸味を感じるタイプ、クラフト酒など多様性が一気に広がっています。

日本酒に’’多様性’’が生まれているんですね。

そうなんですよ。私は、日本酒に馴染みのない方が飲んでも「こんなに美味しいんだ」と驚けて、詳しい方でも「これは初めての味だ」と感じられる一本をつくりたいという思いでこの宿を営んでいます。

料理との掛け合わせも含めて、「お酒によって世界はここまで変わるんだ」と気づいていただける体験を届けることが、私の目指すところです。

日本各地を取材していて、料理のプロ、お酒のプロ、そしておもてなしのプロなど、

それぞれの道を極めている方は、自分の世界への解像度がまるで違うということを実感します。自分のやりたいこと、伝えたい世界の軸が一切ブレない。

そんな方々が手がけるサービスには、お金では測れない「体験としての贅沢」が宿っています。

最大の魅力|新潟を誇る、’’唯一無二’’のペアリング

松之山の森に佇むオーベルジュ「醸す森」。

その名の通り、自然や風土、料理、そして訪れる人々までもが“醸し合う”ように調和した空間です。

料理を手がけるのは、北海道や東京で修業を積んだシェフ。地元・黒倉の農家から届く新鮮な食材をはじめ、新潟県内外の厳選素材を組み合わせ、雪国の知恵や発酵文化を現代的に表現したコース料理を提供しています。

一皿ごとに、土地の恵みと季節の移ろいが感じられ、まさに“ローカルガストロノミー”の真髄です。

ペアリングのコースは、ワインと日本酒の2種類から選択可能。

なかでも私のおすすめは日本酒コース。ここ新潟でしか味わえないペアリングの魅力を存分に堪能することができます。

コースに寄り添うペアリングは、5〜7種類を組み合わせた構成。

料理の旨味を繊細に引き立てる“フォロワー的な酒”、酸のキレでワインのように料理に立体感を添えるタイプ、ハーブや茶葉を加えたオリジナルアレンジ酒、樽で熟成させたクラフト酒など、多層的な味わいが一皿ごとに展開されます。温度やグラスによる微細な変化まで計算され、五感で楽しむ贅沢な体験となっています。

「料理が決まってからお酒の提案を組み立てるので、固定の組み合わせはないんです。

むしろ毎日変わっていく。そこが面白いところですね」

と語る山岸さん。

その表情からは、ペアリングに対する探究心と揺るぎない自信が伝わってきます。

醸す森には、一般的なペアリングレストランとは異なる魅力が二つあります。

ひとつは、「県内産の食材」を主役に据えていること。

もうひとつは、日本の食材とイタリアンが出会う、意外性のあるコラボレーションが楽しめることです。

「八色しいたけサルシッチャ詰 オクラのサルサヴェルデ」

〜 南魚沼の大地を味わう一皿 〜

私が最も驚かされたペアリング料理があります。

それが、「八色しいたけサルシッチャ詰 オクラのサルサヴェルデ」。

使用されている「八色しいたけ」は、新潟県・南魚沼の清冽な地下水に育まれたブランドしいたけ。しいたけといえば、独特の風味や食感が苦手という方も多いですよね。実は私も、子どものころはあまり得意ではなかったのですが、この八色しいたけはまったく別物でした。厚みのある傘と太い軸、白雪のように輝く美しい表面、そして放射状に広がる繊細なひだが特徴です。「アワビ」と錯覚してしまうほどにぷりぷりと弾力のある食感で、やわらかな甘味があり、しいたけ特有のクセのある味わいが苦手な人でも美味しく食べられると地元で有名なんだとか。

このブランドしいたけに、イタリアンソーセージ「サルシッチャ」を詰め込み、香ばしく焼き上げたのが「八色しいたけサルシッチャ詰」。

さらに目を引くのは、オクラとチーズソースという意外性のある組み合わせ。普段の料理では決して思いつかない斬新なアイデアですが、少量の胡桃が加わることで香ばしさと食感のアクセントが生まれ、全体の味わいを見事に引き締めています。

ペアリングには、南魚沼の酒造が15年の歳月をかけて生み出した酒米と、今や幻とも言われる酒米を贅沢に使った純米吟醸「縄文の響」が選ばれています。

グラスを傾けると、ふわりと広がる米の香りとほのかな果実のニュアンスが重なり、口に含むと料理の旨味をぐっと引き立てます。まさに、新潟の底力を感じるペアリングです。

別館|森に抱かれるプライベートヴィラ

醸す森での滞在で外せないのが、このプライベートヴィラです。

2023年6月に誕生した一棟貸しのヴィラは、本館から少し離れた森の中に佇み、1日1組限定でゲストを迎え入れます。

せっかくの旅行では、やはり“非日常”を味わいたいもの。このヴィラでは、まるで絵本の世界に迷い込んだような時間が流れています。

あえて雰囲気を例えるなら、ディズニー作品「くまのプーさん」に登場する“百エーカーの森”といったところでしょうか。幼い頃からあのプーさんの世界に憧れていた私ですが、ここでの滞在はその物語の中に入り込んだような感覚になりました。

木々のざわめきや鳥の声に包まれながら、自然に歓迎されているような心地よさが、唯一無二の体験です。

穏やかな静けさの中で、心と体がゆっくりとリラックスしていく。

「次はぜひ、大切な人と一緒に訪れたい」と素直に思える、特別な場所だと思いました。

1階 屋外リビング&BBQテラス

建物の1階は、森とひと続きになったような半屋外のリビングスペース。

椅子とテーブルが並ぶテラスでは、焚き火を囲んで語り合ったり、食材を持ち込んでBBQを楽しんだりと、思い思いの過ごし方ができます。

火のぬくもりと森の静けさに包まれながら、自然と会話が弾み、心の距離がぐっと近づく。

そんな豊かな時間を過ごせるのが、このテラスの何よりの魅力です。

2階 白を基調とした上質なプライベート空間

階段を上がった瞬間、空気がふっと変わります。まるで別荘のスイートに招かれたような、静かな高揚感。

白を基調とした洗練された室内には、セミダブルベッドと大ぶりのソファが余裕たっぷりに配置されていて、視界に“生活感”という要素が一切ありません。

【新潟限定】フリードリンク&おつまみ

部屋に入ってまず驚いたのが、フリードリンクの充実ぶり。

新潟限定のクラフトビールに、醸す森オリジナルの日本酒、ジュースまでずらっと冷えていて、「好きなときにどうぞ」という距離感がもう贅沢!プライベート空間で周りを気にせずに飲めるお酒ほど、美味しく感じるものはないですよね。

その中でも忘れられないのが「醸す森 純米吟醸 生酒」。

口に含んだ瞬間、ライチやヨーグルトみたいな甘酸っぱさがふわっと広がって、まるでデザートワインの日本酒版。

棚には柿の種やしょっぱい系のおやつも揃っていて、ついついお風呂上がりに晩酌を始めてしまう方が多いのも納得です。

充実したエンターテインメント設備

さらにスクリーンを下ろして映画鑑賞をすることも可能。プロジェクターとFire TV Stickが最初から用意されていて、Amazonプライムはそのまま見放題。自分のアカウントでNetflixやTVerにもすぐログインできました。

まさに“森の中のプライベートシアター”という言葉がぴったりの空間です。

森を見渡して入る檜の露天風呂

ベランダへ足を踏み出すと、檜の香りがふわりと立ちのぼる露天風呂が迎えてくれます。

湯に身を沈めた瞬間、木肌から漂うやわらかな香りと、森を渡る冷たい空気が肌を撫で、呼吸まで静かに整っていくようです。

視界を遮るものは何ひとつなく、湯面に映る空と木々だけがそっと寄り添う。

「自然の中に自分だけが浮かんでいる」という不思議な没入感に、時間に追われていた日々をゆっくりと忘れさせてくれます。

本館客室|好みに合わせて選べる8つの本館ルーム

プライベートヴィラとは別に、本館には全8室の客室があります。

深い森をイメージしたシックで落ち着いた部屋から、アートをアクセントに効かせたコンパクトなモダンルームまで、その表情は実に多彩。

旅の目的や人数に合わせて、 ちょうどいい滞在スタイルを選べるのが実に魅力的です。

大浴場|「縄文の湯」に身を沈め

「縄文の湯」の泉質

この源泉は、縄文時代の遺跡「十文字遺跡」のほど近くから湧き出たもの。

そこから名付けられた「じょうもんの湯」という名前もどこか神秘的で、湯に浸かっていると太古から続く自然の恵みに抱かれているような感覚になります。

湯口からそっと流れ込むのは、低張性・弱アルカリ性の冷鉱泉。湯色は無色透明で、鼻を近づけるとほんのり硫化水素の香りが漂います。最初は気づかないほど控えめなのに、湯に浸かった瞬間、肌を包み込むやわらかさでその存在を実感しました。

お湯は驚くほど肌馴染みがよく、まったくベタつかず、「美肌の湯」と呼ばれる理由が自然と腑に落ちます。

不自由のない設備とアメニティ

浴室内には、シャンプー・コンディショナー・ボディソープ・フェイスウォッシュが揃っており、ドライヤーも完備。脱衣所や洗面スペースも清潔感があり、旅の荷物を減らして来ても安心できる使い心地でした。

朝食|心と体の栄養を満たすひととき

醸す森の朝食は、前夜のディナーとは趣を変え、地元のお母さんたちが一つひとつ心を込めて手づくりする和定食。

この宿を好きになった理由の一つも、実はこの朝ごはんにあります。

朝食会場に足を踏み入れると、まず目に飛び込んできたのは手書きのメニュー表でした。

旅館の朝は早く、仕込みを終えたお母さんたちはまだ外が薄暗いうちから台所に立ちます。 朝は4時、遅くても5時には火を入れ始めると、実家で旅館を営む母が言っていました。

旅のハイライトといえばつい夕食を思い浮かべがちですが、旅館では朝食にも同じだけの情熱が注がれています。

「一日のはじまりを、気持ちよく迎えてほしい」

そんなおもてなしの心が、柔らかな文字と愛らしいイラストが添えられたこの一枚から伝わってくるようです。

この日のメニューは、どれも地元・松之山の夏の恵みをいかした品々。

・茄子の味噌炒め(自家仕込みの味噌)

・鮭の焼き魚

・手づくり刺身こんにゃく(地元で手練りされたもの)

・大根の煮物酢

・大葉味噌

・インゲンの醤油と砂糖の胡麻和え

・夕顔のあんかけ椀

・漬物(三種:きゅうり、かぶ、野沢菜)

・そうめんかぼちゃのサラダ(ほぐすとまるでそうめんのようになる珍しい一品)

・あんかけの茶碗蒸し

・なめこのお味噌汁

・黒倉産コシヒカリ

・3種の自家製ドリンク(ブレンドティー、オリジナル甘酒、にんじんジュース)

13品という贅沢すぎるラインナップに、食べる前からわくわくが止まりません。

味付けは発酵文化のあるこの松之山で作られた味噌をベースにしています。

長年台所に立ち続けた”日本のお母さん”にしか作ることのできないお料理の数々はどれも驚くほど美味しく、「懐かしいふるさとの味」として私の心を和らげてくれました。

そして、南魚沼・黒倉産コシヒカリの炊きたてご飯。蓋を開けた瞬間に立ちのぼる香り、ひと粒ごとのつやめき、噛むたびに広がる甘み。ご飯の美味しさを噛み締めていると、「ご飯はおかわりできますからね」と台所にいた地元のお母さんが一言。

そんな朝の些細なコミュニケーションも、宿の温かみを感じられる嬉しいポイントです。

醸す森まとめ|新潟を五感で味わう滞在

醸す森での滞在は、五感を通して心と体がゆっくりと安らぐ贅沢な時間です。

窓の外に広がる森の緑や、朝日に輝く山並みを眺めるだけで目が休まり、耳に届く小鳥のさえずりや風の音が日常の喧騒を遠ざけてくれます。

さらに新潟の旬の食材で紡がれる料理や、丁寧に選ばれた日本酒やワインの味わいは口に含むたびに感動が広がります。

朝には、地域のお母さんたちが手作りした彩り豊かな小鉢の和定食が並びます。

手に取った瞬間、ひとつひとつに込められた想いが伝わってきて、体だけでなく心まで満たされるのを感じました。

そして、この贅沢な空気を生み出しているのは、オーナーの山岸さん。

「新潟の魅力を世界に届けたい」という熱い思いは、目配りや心配り、料理やお酒のペアリングなど、あらゆる細部に息づきます。ここでしか味わえない体験が、訪れる人の感受性をそっと解きほぐし、新しい発見と喜びを運んでくれる。そんな、心に残る滞在でした。

二日目|松之山で“自然と芸術に出会う旅”

新潟・松之山は、古くから温泉地として親しまれてきましたが、近年は「芸術の街」としても静かに存在感を放ち始めています。

ここには、派手な観光地のような喧騒はありません。

けれど、だからこそ見えてくるものがあります。

季節によって変わる虫の音、湯けむりの匂い、作品の前で立ち止まる静かな時間。

それらが重なって、この町全体が一つの作品のように感じられました。

誰かにとっての“心が動く場所”は、こういうところにあるのではないかと思っています。

① 美人林 ―地元のガイドと歩く、特別な体験

醸す森から車で約10分のところに、今回の最初の目的地、美人林があります。

新潟・松之山の丘陵地に広がる約3ヘクタールのブナ林。樹齢100年ほどの木々が、まっすぐ空に向かって伸びていて、その姿の美しさから「美人林」と呼ばれてきた場所です。

驚いたのは、この林が“人の手で植えられたわけではない”ということ。大正末期に木炭用としてすべて伐採され、一度は丸裸になった山が、翌年の春に自らの力で芽吹き直した。そんな背景を聞いてから森に足を踏み入れると、ただの観光スポットではなく「生き返った場所」に立っている感覚になります。

風が通るたび、木々の幹がわずかにきしむ音。遠くから聞こえる鳥の声。雪国ならではの湿った土の香り。地元の人が「ここは声ではなく、呼吸で歩く場所」と言う理由が、数分でわかりました。

■ 知る人ぞ知るガイドツアー「心美人ハイキング」

私が参加したのは、旅の途中でもふらっと参加できる「心美人ハイキング」というガイドツアー。スニーカーひとつで参加OK、という気軽さとは裏腹に、内容は想像以上に深かったです。

案内してくれたのは「里山のめぐみ案内人の会」の小口さん。松之山で暮らす住民たちが結成した小さな有償ボランティア組織で、観光ガイドというより“語り部”に近い存在です。

歩きながら語られる話は、どれも暮らしと地形と歴史が地続きになっているものでした。

たとえば

・なぜ伐採された森がここまで蘇ったのか

・豪雪地帯だからこそ続いてきた生活の知恵

・鳥や植物、人間が共に生きるための暗黙のルール

・「手をかけすぎない」里山管理の考え方

お話を聞いていく中で、林の見え方が少しずつ変わっていくのが自分でもわかります。気づけば「訪ねた」ではなく、「関わった」「聞き取った」「感じた」という感覚になっていました。

帰り道にはガイドの方と深く深呼吸をし、自然のありがたみを再認識しました。もちろんこの景色も印象深いですが、林の空気そのものが特に私の心に響きました。

ぜひまた違う季節に訪れてみたいです。

② 大棟山美術博物館 ― 時間を歩く、小さな知的冒険

美人林から車で6分。

ここは、700年近く続いた旧家・村山家の邸宅をそのまま博物館にした場所・大棟山美術博物館。庄屋であり、造り酒屋として栄えた家の歴史が、敷居をまたいだ瞬間からじわじわと伝わってきます。

■ 今でも飲める名水「柳清水」

入口わきにこんこんと流れる「柳清水」は、かつて村山家が酒造りに使っていた仕込み水。今も飲めると聞いて、両手ですくって口に含んでみると、驚くほど柔らかい!

真夏の暑さが嘘みたいに冷たく、自販機のミネラルウォーターの10倍は美味しく感じました。

入口に立った瞬間から、普通の美術館とは少し違う空気を感じます。建物そのものが“展示物”になっているような、不思議な静けさです。

■ 建物そのものが語り部

入った瞬間、主屋に度肝を抜かれました。1755年の火災後に建てられた建物が、手を加えながら今も残っているのですが、天井の高さ、ケヤキの一枚板でできた廊下、書院座敷、箱階段…どこを見ても当時の職人技と暮らしの厚みを感じます。

豪雪地帯だからこそ育まれた設計は、ただの古民家とは違っていて、近代和風建築の粋を目の当たりにしている気分でした。

民家に高麗門形式が使われるのは珍しく、十日町市の文化財として登録されているのも納得です。

■ 展示物は“生活と文化の断片”

館内に並ぶのは美術品だけではありません。村山家に伝わる生活調度品や陶芸品、書画の数々。豪農の暮らしぶりが目の前に立ち上がります。

火災や災害で失われたものも多いと聞きましたが、それでも残された品々には、人が手をかけて守ってきた時間の重みがあります。政栄・真雄の代に集められた骨董には、趣味を超えた“誇り”のようなものも漂っていました。

③ 越後妻有里山現代美術館 MonET ―水盤に包まれた“里山アートの玄関口”

松之山エリアでアートに出会うなら、必ず訪れたいのが「越後妻有里山現代美術館 MonET(モネ)」。建物中央に大きな水盤を抱くこの施設は、里山の自然や暮らしと現代アートをつなぐ拠点としてつくられました。

もともとは2003年に「越後妻有交流館キナーレ」として誕生し、2012年に美術館へと改装。2021年のリニューアルで現在の「MonET」として生まれ変わり、大地の芸術祭を象徴する場所のひとつとなっています。

入口を抜けた瞬間にまず目に飛び込んでくるのは、建物の中心に広がる大きな水盤。

風が吹くたびに水面が揺れて、空や建物がゆっくり歪むのをぼんやり見ているだけで、心が落ち着いていきました。

展示室は一つずつ独立した構造で、入るたびに世界が切り替わります。床下に入り込む作品、視覚が裏返るようなインスタレーション、音のない闇に沈む空間…。

作者の作品の意図を考えながら回る美術館は、アトラクションの多い遊園地を回るようなワクワク感があります。

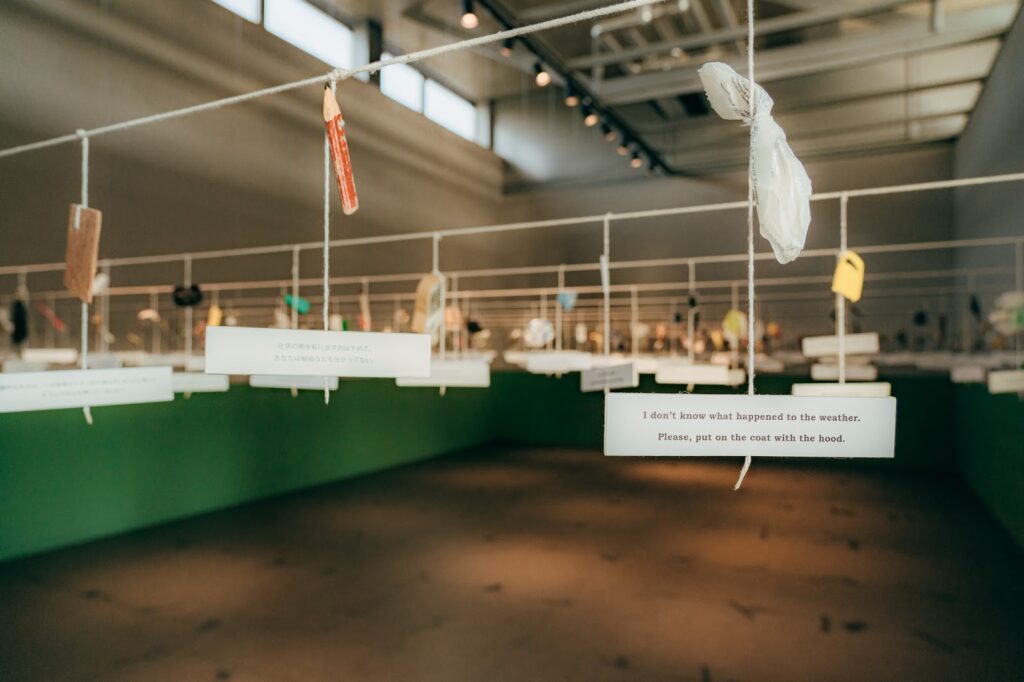

特に心に残ったのが、この吊り下げ型のインスタレーション作品です。

天井から伸びた無数の紐に、ティッシュや紙屑、靴下といった “忘れられたもの” がぶら下がっていて、その下には短いメッセージが添えられています。

私が目に留めたティッシュ付きのカードには、こんな言葉がありました。

“I don’t know what happened to the weather.

Please, put on the coat with the hood.”

直訳すると「天気がどうなったのかわかりません。フード付きのコートを着てください。」という内容ですが、この言葉の主が誰なのかは曖昧なままです。

それがティッシュ自身の声なのか、かつてそれを使った誰かの記憶なのか。

そう考えるだけで、ただの生活の残骸が、誰かの思いや時間を宿した存在に変わっていく感覚がありました。

まさに、鑑賞者の想像で完成する作品。

やはりアートは、正解がないからこそ面白いです。

作品をひと通り楽しんだあとは、お土産コーナーへ。

新潟でしか手に入らない雑誌や、展示作品にまつわるグッズなどがずらりと並び、かなり充実しています。

私もつい、美術館限定のお菓子と『大地の芸術祭』に関する本を購入しました。

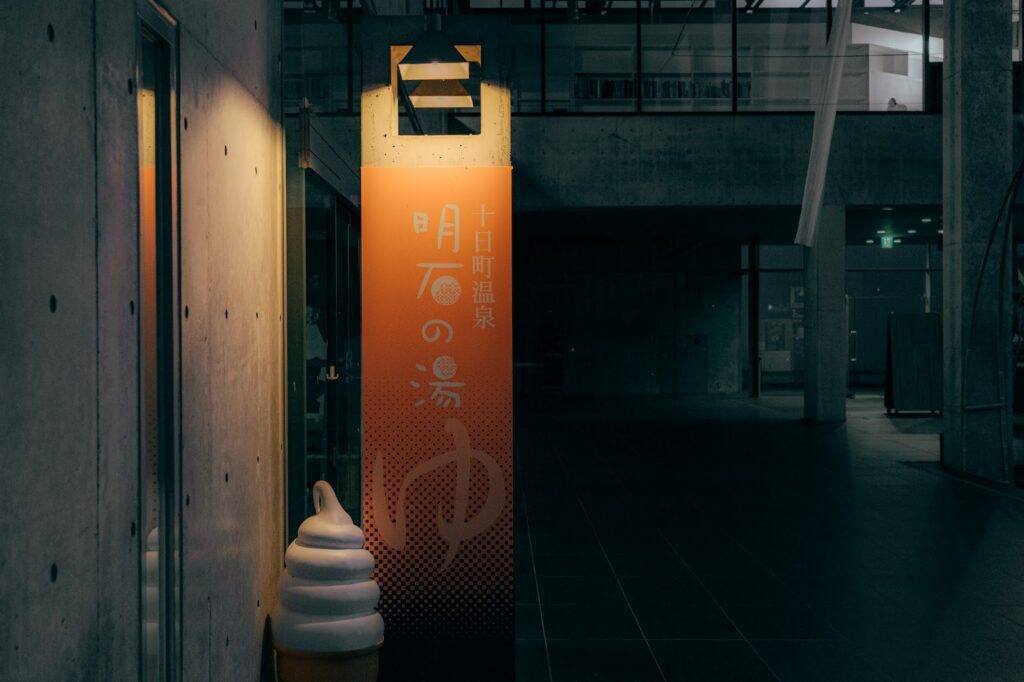

そして、この美術館のもうひとつの魅力。

なんと敷地内に温泉施設が併設されているんです。鑑賞の余韻そのままにお湯へ浸かれるなんて、芸術と温泉に愛された松之山ならではの贅沢。

たっぷり歩いたあとの体を、ぜひここでゆっくり休めてくださいね。

まとめ|芸術と温泉に愛された町・十日町エリア

「旅行」には様々なスタイルがあります。

美味しいものを食べる旅、絶景を求める旅、非日常を体験する旅。

その中で、十日町エリアは“土地と深くつながる旅”ができる場所だと感じました。

この地を歩いていると、アートや建築、温泉、そして人々の暮らし。

自然と人間の営みが寄り添いながら進化してきたこの地域では、日常のなかに小さな“美”が息づいています。

宿で出会った人、手づくりの味、里山の景色。

そのどれもが、まるで時間をゆっくり醸しているかのように、穏やかで深い余韻を残してくれました。

慌ただしい日常から少し離れ、土地の暮らしに溶け込むような滞在を叶えてくれるのが、ここ十日町エリアの魅力です。