こんにちは!私は日本各地を巡る旅を通して、土地の営みや文化、人々のまなざしにふれるのが大好きな台湾在住の大学生です。

今回紹介する旅館は、新潟県十日町市・松之山温泉にある「ひなの宿 ちとせ」。忙しい日常から少し離れ、心から深呼吸したい――そんな気持ちに背中を押されて向かった先でした。

山あいの小さな集落に建つこの宿は、単に泊まるだけの場所ではありません。里山の静けさと温泉の恵み、そして宿の温かな心づかいに包まれ、ゆっくりと時が流れる充実の滞在でした。

河上ラリーサ

こんにちは。私は現在台湾に住む大学生です。日本各地をめぐる旅を通じて、人と土地、そしてその土地に根ざす暮らしの姿にふれることを楽しみにしています。

日本三大薬湯・松之山温泉と「ひなの宿 ちとせ」

松之山温泉は日本三大薬湯のひとつに数えられ、700年以上の歴史を持つ湯治の里。一般的な火山性温泉とは異なり、古代の海水が地中深くに閉じ込められ、地熱によって98度もの高温となって自噴する「ジオプレッシャー型」という珍しい泉質です。塩化物泉でありながらまろやかで、湯冷めしにくく、体の芯からじんわりと温まります。塩分が多いため、体が浮く不思議な感覚になりました。

この土地と宿の物語を語るうえで欠かせないのが、四代目である宿のご主人・柳一成さん。

「この地域は本当に豪雪で、昔は“あんな雪山の中から来たのか”と揶揄われ、強い劣等感があったんです。でも父の代で“雪を売り物にしよう”と決めました。雪解け水が大地を潤し、米や酒を育てるから、遠くから来てくださるお客様には“ここらしいもの”を味わってほしい」。

そう語る柳さんのまなざしは、雪国を誇る静かな自信に満ちていました。

旅の緊張を解く瞬間|全館裸足・バリアフリー対応

館内は全面畳敷きでスリッパ要らず。裸足で歩くと祖父母の家に帰ったような懐かしさと安心感が足裏から伝わります。

「昔の旅人が草鞋を脱いで宿に入るように、旅の緊張を解く瞬間を大切にしたい」

という柳家四代の想いから、段差をなくし、手すりやスロープを自然に溶け込ませたユニバーサルデザインが徹底されているのも印象的でした。声高にバリアフリーを謳うのではなく、誰にとってもさりげなく心地よい設え。

柳さん自身も腰を痛めた経験があり、「あの時、対応しておいて本当によかった」と語ってくれました。

その優しさが空気にまで染みていて、体に不自由のない私でさえ、ここでは特別に守られているような安心感を覚えます。

セミスイートの客室でゆったりと過ごす時間

今回選んだ客室は、少し贅沢なセミスイート。広々としたリビング、調理ができるキッチン、ダイニング、そして客室露天風呂まで揃い、正直この部屋だけで旅が完結してしまいます。

窓の外に揺れる緑を眺めながら地元産リンゴジュースを一口。爽やかな酸味と澄んだ甘さで、とてもすっきり。気づけば一息で飲み切っていました。

冷蔵庫にはスパークリングやジュースなどフリードリンクが用意され、特にリンゴやにんじんのジュースは素材そのままの甘みが体にすっと染みわたります。

そして次に口にしたしんこ餅は、笹の香りと餡のやさしい甘さが心までほどけるよう。数日単位で腰を据えて過ごしたくなる快適さで、キッチン付きだから自炊もでき、暮らすように滞在したい人には心からおすすめしたいお部屋です。

松之山の湯と、大地のエネルギー

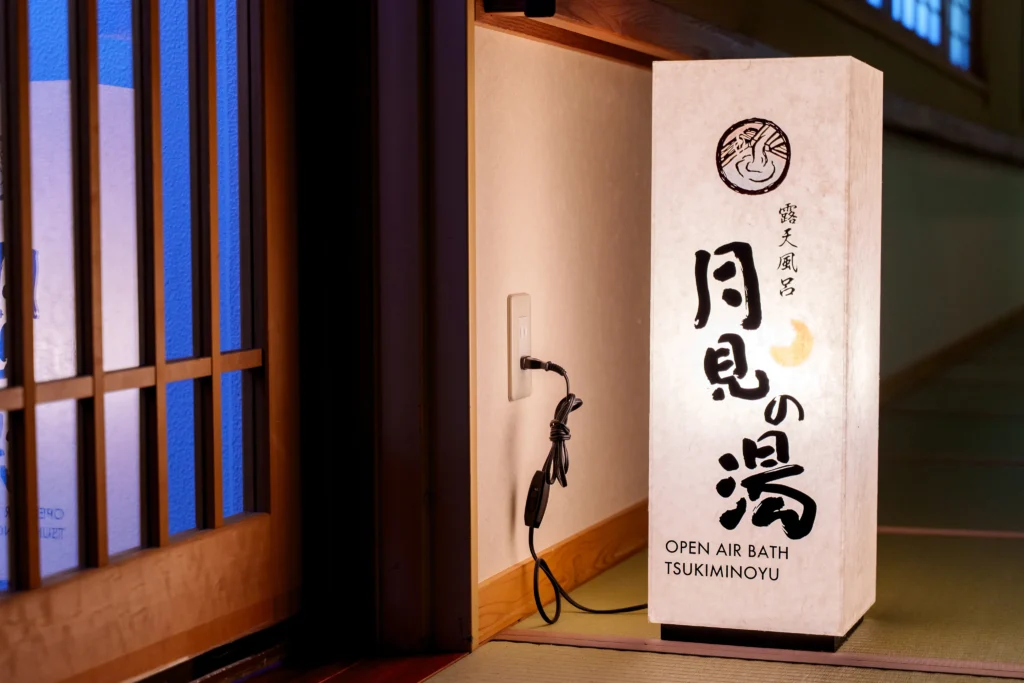

そして待ちに待った温泉。

露天に身を沈めると、お湯の温度は比較的高めで芯からじんわり温まり、湯と体が一体化するような感覚に包まれます。単に体が温まる以上に、「土地そのものに還る」ような安心感。昔ながらの大浴場には湯かき棒があり、どこか『千と千尋』の世界に迷い込んだ気分にも。

湯上がりには休憩スペースに無料の温泉卵とアイスバーが置かれていて、そんな小さな心配りに思わず笑顔になります。こうしたさりげないもてなしこそが、「また来たい」と思わせる理由のひとつでしょう。

食事に込められた“雪国の記憶”と“発酵の知恵”

夜が訪れ、館内にやさしい灯りがともる頃、夕食の時間になりました。

最初に目を奪われたのは、木のプレートに美しく並んだ「温故知新」という前菜三品の盛り合わせでした。まるでこの土地の“記憶”を小皿に詰め込んだような一皿です。

蓬麩(よもぎふ)は、よもぎを練り込んだ生麩を炙り、きな粉と高菜炒めを添えた、ほんのり香ばしい一品。発酵豆腐は、地元豆腐を味噌で熟成させた“雪国のチーズ”とも言える存在で、日本酒との相性は抜群でした。そして、ちとせ名物の「温泉ハム」は、魚沼・妻有地域の銘柄豚「妻有ポーク」を塩麹に漬けて、温泉の熱でゆっくり調理したヘルシーで旨味あふれる逸品。調味料に頼らず、素材の味を生かして作られており、里山の知恵と誠実さがにじみ出ていました。

もうひとつ印象に残ったのが、低温調理された熟成「妻有ポーク」の肩ロースでした。

脂はとろけるようにやわらかく、ほのかな甘みを帯びていて、米や酒を引き立てる力がありました。一方、赤身にはしっかりとした歯ごたえがあり、噛むほどに深みのある肉の旨味が口いっぱいに広がります。

「ひとつの食材で二度おいしい」だけではなく、そのコントラストが“間”となって、味の奥行きを演出してくれています。

台湾でも豚肉は非常に馴染み深い食材ですが、温泉熱や低温調理といった“優しく火を入れる調理法”により、素材本来の個性がここまで引き出されることに、深く感銘を受けました。

「ちとせ」のお料理の特徴は、すべて“ごはんとお酒をおいしくするため”に作られていること。聞けば、それは館主・柳さんの「ここにしかない“誇れる食”を届けたい」という想いから生まれたものだそうです。

新潟といえば、言わずと知れた米どころであり、酒どころ。「ちとせ」では、その新潟の恵みを最大限に活かすために、ごはんを“脇役”ではなく、あえて“主役”に据えるスタイルをとっているのです。コースの締めくくりだけでなく、複数回にわたってごはんが提供される珍しい夕食でした。

地元産の野菜や山菜、発酵食品を取り入れたメニューが中心に据えられていて、どれもやさしく、まるで、この土地をそのまま味わっているような食体験でした。

棚田米とぬか釜炊き、そして“ごはんが主役”の棚田鍋

「ちとせ」のごはんへのこだわりについて詳しくみてみましょう。

提供されているのは、十日町の棚田で育てられた棚田米です。このお米は、雪解け水が豊富な松之山エリアの小さな田んぼで栽培されています。

「ちとせ」ではこの棚田米を、「籾殻」を燃料にお米を炊く、昔ながらの炊飯器具「ぬか釜」で炊き、最高の状態で提供しています。さらに、炊飯後に出た灰は再び田んぼに撒くことで土壌環境を良質に整えてくれるとのことで、まさに“循環する暮らし”を体現しておられました。この循環する暮らしは台湾の農村文化とも通じ合うものを感じました。

ぬか釜で炊かれた炊き立ての棚田米は、艶やかで香り高く、頬張った瞬間、米本来の甘みと粘りが口の中に広がります。なかでも忘れられないのが、「ぬか釜炊きの塩むすび」。

夕食の中盤、まるで酒肴のひとつのように登場したそのおむすびは、ふわっと握られた白米に、藻塩が少しだけ添えられたシンプルな一品。

このお米は松之山の名所「美人林」の近くで育てられた棚田米で、冬には3メートルの雪に覆われ、春になると雪解け水が田んぼを潤します。その水で育った米は甘みが強く、香りも豊か。「たかが塩むすび、されど塩むすび」。素材と手間、そして時間が織りなす贅沢が確かに存在していました。

さらにその米の魅力を最大限に引き出したのが、「棚田鍋」という名物料理でした。“米を食べる鍋”と呼びたくなるような、滋味あふれる米スープです。

棚田米をとろとろになるまでじっくりと煮込み、米本来の甘みと旨みを引き出したスープは、まさに「米が主役」の一椀です。その中には、季節の地元野菜、そして特産の熟成肉「越乃紅(こしのくれない)」が加えられ、降り積もる雪をイメージした大根おろしがかぶっています。

さらに仕上げにはおこげが加えられ、香ばしい香りと、ぱりっとした食感が加わりました。「米を一粒も無駄にしない」という想いが、この料理の根底にあるのではないでしょうか。

地域の湯治文化を継ぐ、湯治BAR

夕食のあと、「ちとせ」玄関から真向かいの場所にある「湯治BAR」で軽く一杯飲むことにしました。「湯治BAR」は「温泉街に暮らすように、滞在する」をコンセプトにつくられた、観光案内所、カフェ&バー、ワークスペース、そして長期滞在が可能な宿泊施設などが一体となった施設です。かつての松之山温泉が持っていた“湯治文化”の記憶が宿る場所です。

この地域では、農閑期になると農家の人たちが温泉に集い、体を癒しながら食事を自炊し、語らい合っていたといいます。その風景を現代風に蘇らせたのがこの「湯治BAR」であり、地元住民や宿泊者が気軽に交流できる場所なのです。ひなの宿ちとせの直営なので、お風呂上がりに浴衣姿で気軽にのぞいてみてはいかがでしょうか。

バーではお酒だけでなく松之山の間伐材(ブナ・ナラ)を使った薪窯で焼くピザなどの軽食も提供されています。静かに一人でグラスを傾けるのもよし、土地の人と自然に言葉を交わすのもよし。台湾の夜市文化のような“緩やかな交流”がここにありました。地元の人や宿泊客と自然に会話が始まり、観光客でありながら町の一員になったような心地いい時間でした。

旅館での夕食の前後にお酒を楽しむ場所として、是非足を運んでみてください。

スポット名:湯治BAR(とうじバー)

住所:〒942-1432 新潟県十日町市湯本9-4

https://maps.app.goo.gl/sfSBtEWeubUEBdXG6

アクセス:「ひなの宿ちとせ」より徒歩1分、北越急行「まつだい駅」から車で約15分

電話番号:090-2386-1824

営業時間:16:00〜23:00(LO.22:30)

定休日:毎週月・火曜

ライブラリーで過ごす”ひとり時間”

滞在中、ふと心が静かになりたくなった時に訪れたのが、館内のライブラリー「ちとせ文庫」です。元々は食事処だったという空間を、読書とくつろぎのための場所にリニューアルされたそうです。松之山の自然、文化にまつわる書籍や、自然写真集、小説、漫画など多彩な蔵書が並びます。

蔵書の半分が、かつてこの宿の常連だった一人のおばあちゃんによって寄贈されたというから驚きです。毎年、段ボール二箱分の本を持ち込んで、1週間ほど滞在しながら読書を楽しまれていたそうです。本が人と土地をつなぎ、記憶を宿し続けているかのようです。

旅の途中に「ひとりになるための場所」があると、なんだか嬉しいですよね。この空間のおかげでより快適で充実した滞在となりました。

雪解け水が育む、棚田の恵みをいただく朝

朝になると館内に香ばしい香りが漂い、ぬか釜で炊いたご飯ができあがった合図が聞こえてきます。

松之山には「身土不二――その土地のものを、その土地の旬に食べることが身体に良い」という考え方が根付いており、宿でもその思いを朝ごはんに込めていました。炊き立ての棚田米に、お味噌汁、煮物、納豆、山菜の小鉢。添えられた納豆は市販のものとは違って粒が大きく、私にとっては初めて味わう種類で、炊き立ての棚田米とも相性抜群でした。派手さはありませんが、その日の土地の恵みをまっすぐに味わえる、起き抜けの体にやさしい一膳です。

台湾の街でいただく豆漿や蛋餅のにぎやかな朝ごはんも大好きですが、この“静かな贅沢”は、旅先ならではの豊かさだと感じました。

まとめ|松之山温泉「ひなの宿 ちとせ」

総じて「ひなの宿 ちとせ」は、柳さんが語った“相思相愛でありたい”という言葉そのままに、訪れる人と土地をやさしく結び直してくれる宿です。セミスイートで完結する居心地、裸足で歩く解放感、湯の力、小さな心配り、米を主役にした食の哲学——どれもがここにしかない“ここらしさ”。

里山文化を大切に受け継ぐこの宿は、土地の知恵や暮らしを体験から学びたい方にこそおすすめです。きっと帰り際には、自然と「また来るね」と口にしているはず。

基本情報

スポット名:松之山温泉 ひなの宿 ちとせ

住所:〒942-1432 新潟県十日町市松之山湯本49-1

アクセス:

・電車:北越急行「まつだい駅」から車15分(送迎あり/要予約)

・車:塩沢石打ICから約50分

駐車場:あり(25台、無料)

「ひなの宿ちとせ」の予約はこちら:https://www.ryokan-book.com/jp/area/tokamachi/ryokan/chitose/

宿を後にした私は、さらに十日町という土地そのものの魅力に触れたいと考え、次は「大地の芸術祭」をめぐる旅に出かけました。

【新潟・十日町】里山アートと自然をめぐる“自転車で約1時間”のe-バイク旅

私自身、美術館でアートを鑑賞したり、デザイン性の高い建築を見るのが好きで、今回はぜひ「大地の芸術祭」を訪れてみたいと思いました。新潟県十日町市を歩くと、ふと目に入る黄色い看板。これは世界最大級の国際芸術祭「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」の作品設置場所を示しています。自然と人、アートと暮らしが一体となったこの芸術祭は、2000年の初開催から四半世紀。地域に根づき、今も静かに息づいています。

今回はこの十日町で、スポーツタイプの電動アシスト自転車「里山e-バイク」を借り、点在するアート作品を巡りました。今回のコースはサイクリングと観光を合わせると2時間程。鑑賞できたのは芸術祭のごく一部にすぎませんが、すでに「また別の作品を見に来たい」と感じています。なぜなら、この場所のアートは見てすぐに理解し尽くせるものではなく、自分の頭で考え、想像を広げられる余白があるから。

大地の芸術祭が育んだ25年

草間彌生「花咲ける妻有」Photo by Nakamura Osamu

少し歴史を辿ると——1994年、新潟県知事が打ち出した「ニューにいがた里創プラン」から始まった大地の芸術祭。人口減少と高齢化が進む農村に新しい風を吹き込もうと、2000年に第一回が開催されました。

当初は地元住民の理解を得るまで時間がかかったそうですが、対話を重ね、さらに2004年の中越地震では作家やボランティアが被災地の片付けに奔走。アートを通じて築かれた信頼が地域の絆へと変わっていきました。

田園に溶け込むアート

十日町市や津南町には、棚田に立つ彫刻や空き家を丸ごと使ったインスタレーション、

廃校舎を活用した作品など、里山の風土と人の営みを映し出す作品が点在しています。

目印は黄色い看板。豪雪地帯ゆえ冬には撤去され、春の雪解けを待って再設置されるのだとか。自然の厳しさと共に生きるアートは、ただ「観るもの」ではなく、この土地の暮らしに溶け込んでいました。

「おじいちゃん、おばあちゃんを笑顔に」——芸術祭に込められた想い

マ・ヤンソン/MADアーキテクツ「Tunnel of Light」Photo by Osamu Nakamura

大地の芸術祭の総合ディレクターは、アートディレクターの北川フラムさん。「おじいちゃん、おばあちゃんを笑顔にしたい」という一言に、この芸術祭の核が凝縮されています。

都市から離れたこの里山に、なぜ世界中の作家が集まり、今も新しい作品が生まれ続けるのか。それは、アートを“地域再生のための道具”ではなく、“人と人を結び直す媒介”として育ててきたからです。地元の人と作家、ボランティアと住民、観光客と地域の日常——多様な関わりが混ざり合い、ひとつの風景を形づくっていく。これこそが大地の芸術祭の日常です。

文化観光課の方いわく、「同じことの繰り返しではなく、新しい試みを積み重ねていたら、気づけば四半世紀が過ぎていました」。25年変わらず問い続けてきたのは、「人の心を動かすアートとは何か」。その問いに正面から向き合い続ける姿勢こそ、この芸術祭の最大の魅力だと思います。

e-バイクで里山へ

出発は十日町駅直結の「十日町市総合観光案内所 Tocco-とっこ-」。ここで電動アシスト付きのスポーツバイクをレンタルできます。初めてでもスタッフが丁寧に説明してくれるので安心。

私たちは電動自転車を強くおすすめします。十日町は坂道が多く、長時間こぐのは想像以上に体力を使います。特に真夏は、強い日差しと蒸し暑さにさらされるので、夏のサイクリングは正直あまりおすすめできません。秋や春の涼しい季節なら、風が心地よく快適に走れます。

スポット名:十日町市総合観光案内所「Tocco-とっこ-」

住所:〒948-0082 新潟県十日町市旭町251番地17 十日町駅西口https://maps.app.goo.gl/srJcPaBafixT87ke6

アクセス:ほくほく線「十日町駅」西口

電話番号:025-757-3345

里山e-バイクレンタル可能期間:4月下旬〜11月(降雪時を除く)

最初の目的地は、「アスファルト・スポット」。十日町駅からは15分ほどで到着します。

地面に描かれた抽象的な模様は、角度によって見え方が変わる不思議なアート。遠くから眺めると「ん?地面が盛り上がってる?」と思わず目をこすってしまうような錯覚を覚えます。「これはアート作品なの?道路なの?」いつもとは違う視点でものを見つめる時間は、面白くもあり、刺激的でもありました。

スポット名:アスファルト・スポット

住所:〒948-0072 新潟県十日町市寅3-358

https://maps.app.goo.gl/nmyyR8QFnYms1fp88

アクセス:ほくほく線「十日町駅」から徒歩約30分、自転車約15分

河岸段丘からのパノラマビュー

「アスファルト・スポット」から坂道を30分。両脇に田んぼが続く道を抜けると、疲れがすっと軽くなる景色が待っていました。夏の稲は風に揺れ、サラサラという音が心地いい——これが十日町の“日常”。外から来た私たちには、映画のワンシーンのような“非日常”です。

道をまっすぐ5分で右手に看板。近くに自転車を置き、小径を進むと視界が一気に開け、立体的な里山の風景が広がります。

春は新緑、夏は濃い緑と青空、秋は紅葉と黄金の田んぼ、冬は雪原の白。四季が交替で舞台に立つようです。

魅力は「広い」だけではありません。段丘に点在する集落や田んぼ、川のきらめきまで、暮らしそのものを一望できること。ここだけの物語が、静かに立ち上がります。思わず深呼吸したくなる解放感と、「また来たい」と思わせる余韻。都会の喧騒を離れ、自然と一体になれる絶景スポットです。

スポット名:河岸段丘 ビュースポット

住所:〒948-0131 新潟県十日町市伊勢平治948

https://maps.app.goo.gl/3GcD44QC4VQEaQqs8

アクセス:ほくほく線「十日町駅」から車で約15分、自転車で約30分

光の館で五感をひらく

旅の最後はジェームズ・タレルの「光の館」へ。

真ん中の天井がスーッと開くと、空がそのまま“額縁の中のアート”になります。色や明るさが少しずつ変わっていくのを見ていると、時間の流れまでゆっくりに。風の気配や空気の温度、雲の動きにまで意識が向いて、自然と深呼吸したくなりました。

ここは宿泊可能で、宿泊者だけ体験できる「夜明けの光」「宵の光」プログラムもあります。夜と朝でぜんぜん表情が違うので、余裕があればぜひ両方体験してほしいところ。タレルは谷崎潤一郎『陰翳礼讃』から着想を得ていて、難しいこと抜きに“光と影を静かに味わう家”って感じです。

私たちは日帰りでしたが、帰りに外から開閉式の屋根を見上げて「こうやって動くのか!」と構造に納得。季節や天気で見える世界が変わるはずなので、次は泊まってじっくり光の変化を追いかけたい。サイクリング後のほどよい疲れも相まって、静けさが体にスッと染み込みました。

スポット名:光の館

アーティスト名:ジェームズ・タレル(アメリカ)

住所:〒948-0122 新潟県十日町市上野甲2891

電話番号:025-761-1090

アクセス:

・鉄道:十日町駅より車で約20分、自転車で60分

・車:関越自動車道 六日町ICより約35分、柏崎ICより約1時間

まとめ|里山e-バイクで楽しむ大地の芸術祭スポット巡り

今回体験した「里山e-バイク」でのアート巡りサイクリングは、単なる移動手段ではなく、五感を通して十日町を味わい尽くす時間でした。道の上に現れるアート、風に揺れる稲の音、遠くに広がる棚田の風景、そして光の館での沈黙。どれもが心に残る体験で、今もふとした瞬間に思い出すほどです。

ポイント

- 夏のサイクリングは暑さと日差しが厳しいので、秋か春がベスト

- 坂道が多いので電動自転車は必須

- 「光の館」は宿泊者限定プログラムあり。気になる方はぜひ宿泊を

自然とアートを自分のペースで味わいたい方には、ゆっくり季節を選んで訪れてほしい場所です。

基本情報

スポット名:里山e-バイク|アートめぐり(光の館編)

企画:一般社団法人 十日町市観光協会

出発地点:十日町市総合観光案内所「Tocco-とっこ-」

出発地点住所:〒948-0082 新潟県十日町市旭町251番地17 十日町駅西口https://maps.app.goo.gl/srJcPaBafixT87ke

出発地点へのアクセス方法:

・鉄道:新幹線で東京から越後湯沢駅まで約70分、越後湯沢駅から十日町駅までほくほく線で約35分。

・車:下記は各エリアから、十日町市内まで。

①東京から【関越自動車道利用】

所要時間:約3時間40分

最寄IC:関越自動車道 六日町ICもしくは塩沢石打IC

六日町ICから国道253号(約30分)

塩沢石打ICから国道17号から県道大沢山トンネル経由し、県道76号(約40分)

*初めて来られる方は六日町ICのご利用をおすすめします。

②名古屋から 【中央自動車道‐長野自動車道‐上信越自動車道利用】

所要時間:約5時間30分~7時間

最寄IC:上信越自動車道 豊田飯山IC

豊田飯山ICから国道117号(約1時間30分~2時間)

③大阪から 【名神高速道‐北陸自動車道利用】

所要時間:約7〜8時間

最寄IC:北陸自動車道 上越IC

上越ICから国道253号(約1時間30分)

利用時間:9:00〜17:00

里山e-バイクレンタル可能期間:4月下旬〜11月(降雪時を除く)

レンタル料金:4時間2,000円/1日3,000円(税込)

駐車場:十日町駅に無料駐車場あり