白虎隊は幕末の会津藩を守るため、少年兵を中心に結成された部隊です。戦局が厳しい中で奮戦し、飯盛山での悲劇的な自刃もありました。会津若松では今も彼らの足跡をたどれる史跡が残っています。鶴ヶ城や白虎隊記念館を訪れると、少年たちが抱いた忠義と勇気の物語を、身近に感じることができます。歴史が苦手な人でも、戦場跡や展示を通して当時の緊張感や藩の人々の想いを身近に感じられます。

会津若松と白虎隊の舞台背景

会津若松は、幕末の日本において重要な歴史的舞台となりました。特に会津藩は、幕府側に立ち、薩摩藩や長州藩といった新興勢力との対立の中で、忠義を貫こうと奮闘しました。この時期、藩内では若い世代が中心となり、白虎隊が結成される背景が生まれました。会津若松の象徴ともいえる鶴ヶ城は、藩の防衛の要として機能し、戦局が厳しくなる中でその役割を果たしました。白虎隊の物語は、こうした歴史的背景の中で展開され、彼らの勇気と悲劇が今も語り継がれています。

幕末の日本と会津藩の立場

幕末の日本は、国内外の情勢が大きく変化し、混乱の時代を迎えていました。特に、外国勢力の圧力や内乱の影響を受け、各藩は生き残りをかけた戦略を模索していました。会津藩は、幕府に忠誠を誓う立場を貫き、反幕府勢力との対立が深まる中で、藩の存続を守るために奮闘していました。

会津藩は、特に戊辰戦争において重要な役割を果たしました。新政府軍との戦闘が激化する中、会津藩はその地理的な位置と軍事力を活かし、幕府側の防衛線として機能しました。しかし、藩内には新しい時代の波に乗るべきか、伝統を守るべきかという葛藤もありました。このような状況下で、会津藩は若い兵士たちを中心に結束し、白虎隊のような特別な部隊を編成することとなります。

この時期、会津藩の立場は非常に厳しく、周囲の藩との関係も複雑でした。藩士たちは、忠義を尽くす一方で、未来への不安を抱えながら戦い続けることを余儀なくされていました。こうした背景が、白虎隊という少年兵たちの誕生へとつながっていくのです。

時代の波に翻弄されながらも、会津藩は武士の誇りを貫いたのです。

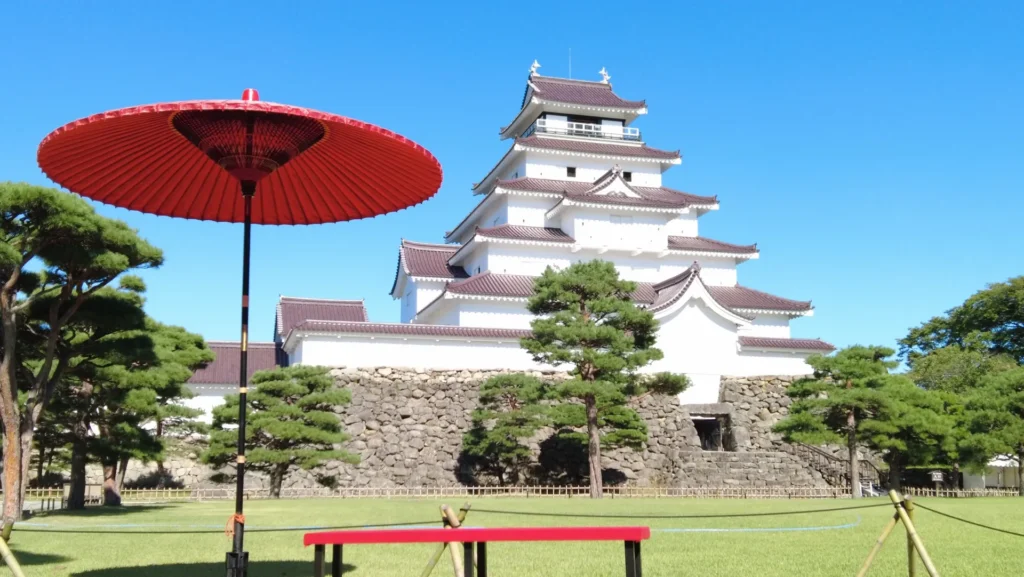

鶴ヶ城の歴史的役割

鶴ヶ城は、会津若松の象徴ともいえる歴史的な城であり、幕末の会津藩にとって重要な拠点でした。元々は戦国時代に築かれた城ですが、江戸時代に入ると、会津藩の藩主である松平氏によって大規模な改修が行われ、現在の姿に近い形となりました。特に、戊辰戦争の際には、会津藩の防衛の中心として機能し、白虎隊をはじめとする藩士たちがここを守るために奮闘しました。

鶴ヶ城は、その堅固な構造と戦略的な位置から、敵の侵攻を防ぐための要塞としての役割を果たしました。城内には、藩士たちの生活空間や武器庫、さらには指揮所が設けられ、戦局に応じた迅速な対応が求められました。また、城の周囲には堀や土塁が築かれ、敵の攻撃を防ぐための防御線が整えられていました。

戊辰戦争の激しい戦闘の中で、鶴ヶ城は会津藩の誇りと忠義の象徴となり、白虎隊の少年兵たちがその守りに尽力したことは、今も多くの人々に語り継がれています。現在、鶴ヶ城は観光名所としても知られ、訪れる人々はその歴史的な背景を感じながら、当時の人々の思いを追体験することができます。

堅固な構えの背後に、会津藩士たちの忠義と苦闘の歴史が刻まれています。

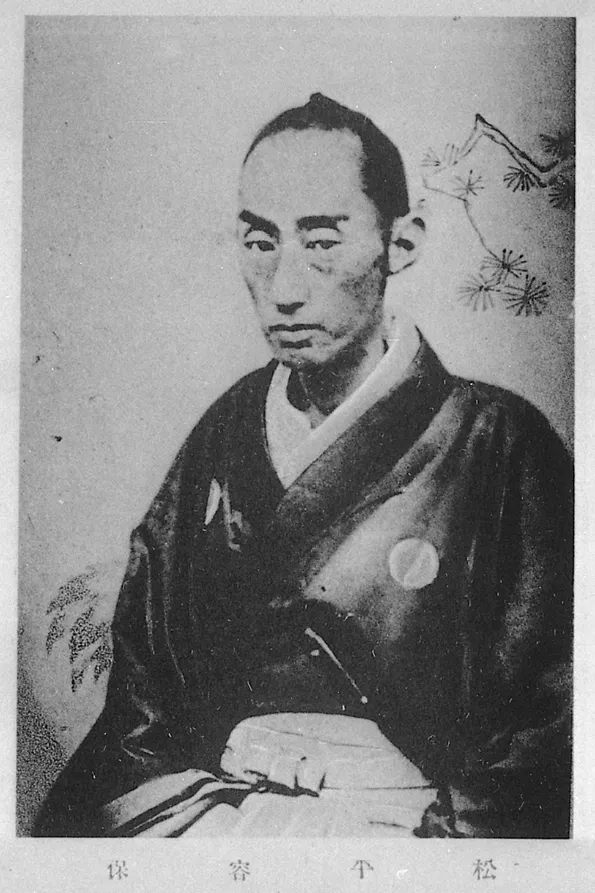

松平容保と会津藩の歩み

松平容保は、会津藩の第9代藩主として幕末の激動な時代に藩を率いました。彼は、藩の存続をかけた厳しい政治的状況の中で、藩士たちの忠義を重んじ、藩の防衛に尽力しました。特に、戊辰戦争においては、会津藩が新政府軍と対峙する中で、容保は藩士たちを鼓舞し、戦いに臨む姿勢を示しました。彼のリーダーシップは、会津藩の士気を高め、白虎隊をはじめとする若い兵士たちの忠誠心を育む要因となりました。容保の歩みは、会津藩の歴史に深く刻まれ、彼の決断が後の悲劇的な運命にどのように影響を与えたのかを考えることは、白虎隊の物語を理解する上で欠かせません。

松平容保の人物像

松平容保は、会津藩の第9代藩主として幕末の激動な時代に重要な役割を果たしました。彼は1835年に生まれ、若い頃から藩の政治や軍事に関与し、特に藩の存続をかけた戦争においてその指導力を発揮しました。容保は、藩士たちに対して深い信頼を寄せ、彼らの忠義を重んじる姿勢が特徴的でした。

彼の政治的な立場は、幕府に対する忠誠心と、藩の独立性を守ることの両立を目指すものでした。特に、戊辰戦争においては、会津藩を守るために全力を尽くし、若い白虎隊の少年たちにもその精神を伝えました。容保は、戦局が厳しくなる中でも冷静さを保ち、藩士たちを鼓舞し続けました。

また、容保は文化や教育にも力を入れ、藩校の日新館を通じて次世代の育成にも尽力しました。彼の人柄は、藩士たちからの信頼を集め、会津藩の団結を強める要因となりました。容保の生涯は、会津藩の歴史において重要な一章を形成しており、彼のリーダーシップは白虎隊の悲劇にも深く関わっています。

幕末の会津藩を導いた容保の忠義と苦悩は、今もなお歴史に深く刻まれています。

会津藩の幕末の政治・軍事事情

幕末の日本において、会津藩は重要な役割を果たしました。特に、会津藩は幕府に忠誠を誓い、薩摩藩や長州藩といった反幕府勢力に対抗する立場を取っていました。この時期、会津藩は藩内の政治的な安定を図る一方で、外部からの圧力に対抗するための軍事力の強化にも努めていました。

会津藩の藩主である松平容保は、幕府の命令に従い、藩の防衛体制を整えることに尽力しました。彼は、藩士たちに対して忠義を重んじる精神を植え付け、士族の士気を高めるための施策を講じました。また、藩内では、藩士たちの教育や訓練が重視され、特に若い世代に対しては武士としての自覚を促す取り組みが行われました。

しかし、幕末の混乱は会津藩にとって厳しい試練となりました。外部からの圧力が高まる中、藩内では意見の対立も生じ、政治的な混乱が続きました。こうした状況の中で、白虎隊のような少年兵たちが誕生し、藩のために戦うこととなったのです。会津藩の政治・軍事事情は、白虎隊の悲劇的な運命を形作る重要な背景となりました。

忠義を貫いた会津藩の苦闘が、白虎隊の悲劇に深く結びついています。

白虎隊とは?

白虎隊は、幕末の会津藩において特に若い少年たちで構成された部隊であり、その存在は藩の忠義と勇気の象徴とされています。彼らは、藩の存続をかけた戦いに参加するために集まり、戦局が厳しくなる中で数々の戦闘を経験しました。白虎隊の名は、彼らが持つ勇敢さと忠誠心を表すものであり、特にその若さゆえの純粋な思いが、後世に語り継がれる悲劇的な物語を生み出しました。彼らの活動は、会津藩の歴史に深く刻まれ、今なお多くの人々に感動を与えています。

少年兵たちの誕生背景

白虎隊が結成された背景には、幕末の混乱した時代と会津藩の特異な状況が深く関わっています。1868年、戊辰戦争が勃発し、会津藩は新政府軍との戦いに直面しました。藩士たちが戦場に出る中、家族を守るために戦うことを決意した少年たちが集まり、白虎隊が誕生しました。彼らの多くは15歳から17歳の若者であり、藩の忠義を胸に抱き、戦うことを選びました。

当時、会津藩は武士の家系が多く、武士道の精神が色濃く残っていました。少年たちは、家族や仲間を守るために自らの命を賭ける覚悟を持っており、その姿勢は彼らの誇りでもありました。白虎隊の結成は、単なる軍事的な必要性だけでなく、藩の存続をかけた若者たちの強い意志の表れでもあったのです。

また、彼らの活動は、戦局が厳しくなる中での精神的支柱ともなり、会津藩の士気を高める役割を果たしました。少年兵たちの存在は、会津藩の人々にとって希望の象徴であり、彼らの勇気と忠義は今も語り継がれています。

白虎隊の誕生は、藩の危機と若者の強い意志が生んだ歴史的な物語です。

白虎隊の編成と名前の由来

白虎隊は、会津藩が幕末の動乱の中で結成した少年兵部隊であり、その編成は特に若い世代の志士たちによって成り立っていました。隊員は主に15歳から17歳の少年たちで、彼らは藩のために戦うことを誇りに思い、忠義を尽くす覚悟を持っていました。白虎隊の名は、中国の四神の一つである「白虎」に由来しており、勇敢さや忠誠心を象徴しています。この名前は、彼らが戦場で示す勇気と、会津藩を守るための強い意志を表現するものとして選ばれました。

隊の編成は、戦局が厳しくなる中で急遽行われ、彼らは主に会津若松の防衛に従事しました。白虎隊は、藩の若者たちが集まり、互いに助け合いながら訓練を重ね、戦闘に備えました。彼らの結束力は、同じ志を持つ仲間同士の絆によって強化され、戦場での勇敢な行動へとつながっていきました。白虎隊の存在は、会津藩の歴史において重要な役割を果たし、彼らの物語は今も多くの人々に語り継がれています。

白虎隊の物語は、若者の誇りと覚悟が生んだ歴史の証です。

白虎隊の戦いと悲劇

白虎隊は戊辰戦争において、会津藩の防衛に尽力しました。彼らは主に少年兵で構成され、藩の存続をかけた戦いに参加しました。しかし、戦局は次第に厳しくなり、会津若松は敵軍に包囲される事態に陥ります。特に、飯盛山での自決は彼らの悲劇的な運命を象徴する出来事となりました。白虎隊の少年たちは、忠義と勇気を胸に抱き、最後の瞬間まで藩のために戦い抜いたのです。この悲劇は、彼らの勇気を後世に伝える重要な物語として、今も多くの人々に語り継がれています。

戊辰戦争での白虎隊の活動

戊辰戦争は、1868年から1869年にかけて日本国内で起こった内戦であり、会津藩はその中心的な舞台となりました。白虎隊は、会津藩の防衛を目的として結成された少年兵の部隊であり、彼らは藩の存続をかけて戦いました。多くの隊士が15歳から17歳という若さでありながら、彼らは忠義心と勇気を胸に、戦場に立ち向かいました。

白虎隊は、会津戦争の中で数々の激しい戦闘に参加しました。特に、会津若松城を守るための戦いでは、前線に出て実際に銃撃戦や防衛活動を行い、敵軍に果敢に立ち向かいながら数多くの戦果を挙げました。しかし、戦局は次第に不利に傾き、会津藩は孤立無援の状況に追い込まれていきます。

白虎隊の活動は、彼らの忠誠心と勇気を象徴するものであり、戦争の悲劇を物語っています。彼らの奮闘は、後の世代に語り継がれ、会津若松の歴史に深く刻まれることとなりました。

会津藩を支えた白虎隊の勇気と悲劇は、幕末史に深い足跡を残しました。

飯盛山での自決とその理由

白虎隊の悲劇的な自決が行われた飯盛山は、会津若松の象徴的な場所として知られています。戊辰戦争の激化に伴い、会津藩は存亡の危機に直面していました。白虎隊の少年兵たちは、藩のために戦うことを誓い、忠義を尽くすことを選びましたが、戦局は次第に厳しさを増していきました。

1868年会津戦争の最中、一部の隊士(20人ほど)は飯盛山に退却し、「城が落ちた」と誤解して集団で自刃しました。実際には城はまだ陥落しておらず、この出来事は「飯盛山の悲劇」として語り継がれています。彼らは、藩の敗北を知り、捕虜となることや敵に屈することを恐れました。自らの命を絶つことで、忠義を全うし、名誉を守る道を選んだのです。この自決は、彼らの勇気と信念を象徴する出来事として、今も多くの人々に語り継がれています。

飯盛山の頂上からは、会津若松の美しい景色が広がりますが、その背後には少年たちの切ない物語が隠されています。彼らの自決は、単なる悲劇ではなく、会津藩の精神を象徴する出来事として、後世に大きな影響を与えました。白虎隊の勇気と忠義は、今もなお多くの人々の心に刻まれています。

飯盛山の悲劇は、白虎隊の忠義と勇気が今に伝わる象徴です。

白虎隊の勇気とその後の影響

白虎隊は、会津藩の存亡をかけた戦いの中で、若き少年たちが示した勇気の象徴として語り継がれています。彼らは、藩のために命を捧げる覚悟を持ち、戦場での奮闘を通じて忠義の精神を体現しました。特に、飯盛山での自決は、彼らの強い信念と愛国心を示す悲劇的な出来事として、今なお多くの人々の心に深く刻まれています。

このような白虎隊の勇気は、単なる戦争の悲劇にとどまらず、後の世代に大きな影響を与えました。彼らの物語は、忠義や勇気の象徴として、文学や映画、さらには教育の場でも取り上げられ、若者たちにとっての模範となっています。また、白虎隊の精神は、地域のアイデンティティや誇りを育む要素ともなり、会津若松の観光資源としても重要な役割を果たしています。

このように、白虎隊の勇気は、歴史の中での一瞬の出来事に過ぎないかもしれませんが、その影響は時を超えて多くの人々に感動を与え続けています。彼らの物語を知ることで、私たちは過去の教訓を学び、未来に向けての希望を見出すことができるのです。

白虎隊の勇気と忠義は、時代を超えて人々の心に生き続けています。

白虎隊の現在の記憶と観光スポット

白虎隊の悲劇を伝える場所は、今も会津若松に多く残っています。少年たちが自刃した地で彼らの勇気を偲ぶための展望台や彼らの教育や精神を知る貴重な場所を巡りましょう。このようなスポットを巡ることで、白虎隊の物語をより深く理解することができるでしょう。

飯盛山|自刃の地と展望台

飯盛山は、白虎隊の悲劇的な自刃の地として知られています。この山は会津若松市の中心部からも近く、訪れる人々にとって歴史の重みを感じる場所です。白虎隊の少年たちは、戊辰戦争の激しい戦闘の中で、忠義を尽くすために自らの命を絶つ決断をしました。彼らが選んだこの地は、彼らの勇気と悲しみを象徴する場所として、今も多くの人々に語り継がれています。

飯盛山には展望台も設けられており、ここからは会津若松の美しい景色を一望できます。訪れる人々は、山の静けさとともに、かつての少年兵たちの思いを感じることができるでしょう。展望台からの眺めは、彼らが守ろうとした故郷の姿を思い起こさせ、歴史の重みを実感させます。飯盛山は、白虎隊の物語を知る上で欠かせないスポットであり、訪れる価値のある場所です。

会津若松の景色とともに、白虎隊の物語を静かに感じられる場所です。

白虎隊記念館|少年兵の歴史を学ぶ

白虎隊記念館は、会津若松市に位置し、幕末の悲劇的な少年兵たちの歴史を深く学ぶことができる場所です。この記念館では、白虎隊の活動や彼らが抱いた忠義の精神を伝えるための多くの展示が行われています。訪れる人々は、当時の衣装や武器、さらには隊士たちの手紙や日記など、貴重な資料を通じて彼らの生き様に触れることができます。

館内には、白虎隊の結成から戦闘、そして悲劇的な自刃に至るまでの流れを詳しく解説したパネル展示があり、歴史の背景を理解する手助けとなります。また、映像資料も豊富に用意されており、視覚的に彼らの物語を感じることができるのも魅力の一つです。特に、少年たちがどのような思いで戦いに臨んだのかを知ることで、彼らの勇気や忠義の深さを実感することができるでしょう。

白虎隊記念館は、単なる歴史の学びの場にとどまらず、訪れる人々に感動を与える場所でもあります。歴史を学ぶことが苦手な方でも、展示を通じて彼らの物語に引き込まれ、会津藩の人々の想いを身近に感じることができるでしょう。

展示を通じて、少年兵たちの勇気と忠義を身近に感じられます。

鶴ヶ城|白虎隊が守った城跡

鶴ヶ城は、会津若松市の中心に位置する歴史的な城であり、白虎隊がその防衛に尽力した場所として知られています。もともと、鶴ヶ城は戦国時代に築かれ、会津藩の拠点として重要な役割を果たしてきました。特に幕末の戊辰戦争においては、会津藩の象徴として、藩士たちが城を守るために奮闘しました。

白虎隊は、若き少年兵たちで構成されており、彼らは鶴ヶ城を守るために戦うことを誇りに思っていました。城内には、彼らの勇気と忠義を称えるための史跡や記念碑が点在しており、訪れる人々に当時の緊迫した状況を思い起こさせます。鶴ヶ城の美しい天守閣からは、周囲の景色を一望でき、戦いの歴史を感じることができる特別な場所です。

現在、鶴ヶ城は観光名所としても人気があり、訪れる人々はその歴史的な価値を学びながら、白虎隊の物語に思いを馳せることができます。城を訪れることで、彼らが抱いた忠義の精神や、会津藩の人々の想いを身近に感じることができるでしょう。

観光地としての魅力と、戊辰戦争の舞台としての重みが共存しています。

日新館|白虎隊を育んだ藩校

日新館は、白虎隊の少年たちが学び、成長した藩校として知られています。会津藩の教育機関として設立されたこの学校は、藩士の子弟に対して武士としての教養や戦術を教える場でした。特に、白虎隊の隊士たちは、ここで学んだ知識や精神を基に、忠義や勇気を持って戦場に立ち向かいました。

日新館では、儒学や武道が重視され、士族の子弟たちは厳しい教育を受けました。特に、白虎隊の隊士たちは、若いながらも高い志を持ち、藩のために尽くすことを誓っていました。彼らの教育は、単なる学問にとどまらず、忠義心や仲間との絆を深めるためのものでした。

現在、日新館の跡地は観光名所として訪れる人々に親しまれています。ここを訪れることで、白虎隊の少年たちがどのような環境で育ち、どのような思いを抱いていたのかを感じることができます。彼らの歴史を知ることで、会津藩の精神や文化をより深く理解することができるでしょう。

学びの場で培われた忠義心が、白虎隊の勇気を支えました。

幕末時代に活躍した白虎隊まとめ

白虎隊は、幕末の動乱の中で特に印象深い存在として歴史に名を刻んでいます。彼らは会津藩の若き戦士たちであり、忠義と勇気をもって藩を守るために戦いました。白虎隊の活動は、戊辰戦争という激動の時代において、彼らの信念や理想がどのように試され、またどのように崩れていったのかを物語っています。

彼らの悲劇的な自刃は、単なる戦争の一幕ではなく、若者たちの純粋な思いと、時代の波に翻弄された運命を象徴しています。白虎隊の物語は、単なる歴史の一部ではなく、今もなお多くの人々に感動を与え、教訓を残しています。彼らの勇気は、後世にわたって語り継がれ、会津若松の地に根付いています。

現在、白虎隊の足跡をたどることができる観光スポットが数多く存在し、訪れる人々は彼らの物語を身近に感じることができます。白虎隊の歴史を知ることは、会津藩の苦難の歴史を理解することにもつながり、私たちにとって大切な教訓を与えてくれます。

-7-640x360.webp)